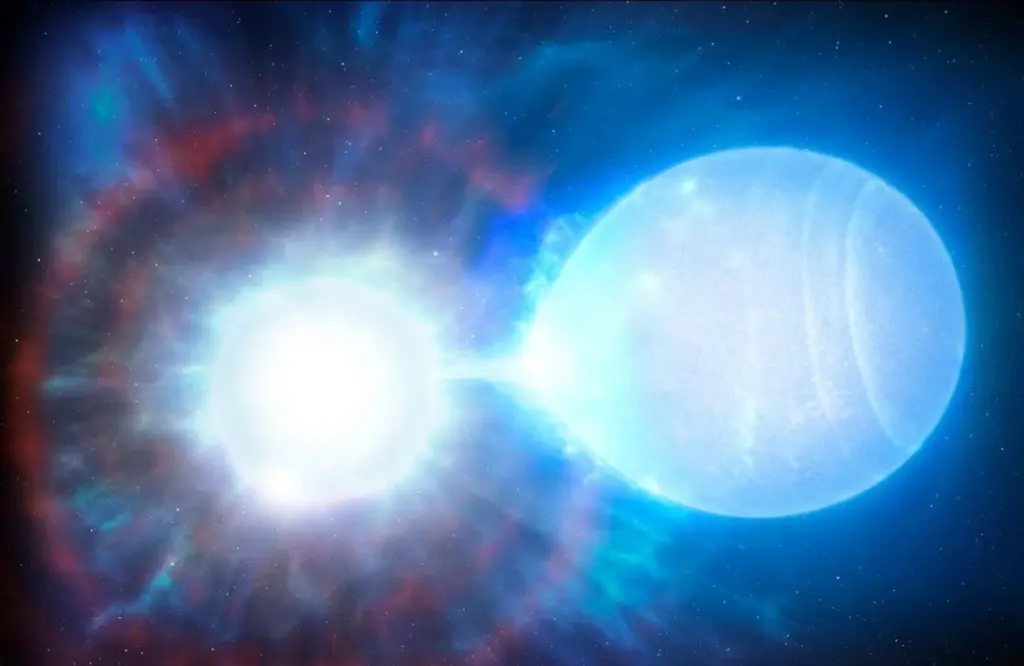

Las estrellas más grandes de ciertas galaxias más pobres en metales que nuestra Vía Láctea suelen tener una compañera cercana con la que orbitan en pareja

Un equipo internacional de astrónomos, con participación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de La Laguna, ha descubierto que las estrellas más grandes de ciertas galaxias lejanas —más pobres en metales que nuestra Vía Láctea— también suelen tener una compañera cercana con la que orbitan en pareja. Es decir, forman sistemas binarios, tal como ocurre con muchas estrellas de nuestra galaxia.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Astronomy, se ha logrado gracias a observaciones realizadas con uno de los telescopios más potentes del mundo: el Very Large Telescope, ubicado en Chile y operado por el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Una “máquina del tiempo” estelar

Para entender cómo se formaban y evolucionaban las estrellas en el universo primitivo, los científicos han observado la Pequeña Nube de Magallanes. Es una galaxia vecina a la nuestra que contiene estrellas en un entorno químicamente similar al de las galaxias cuando el cosmos era aún joven, hace miles de millones de años.

«Utilizamos la Pequeña Nube de Magallanes como una máquina del tiempo» para estudiar cómo eran las estrellas masivas en el universo temprano, explica Hugues Sana, investigador de la Universidad KU Leuven (Bélgica) y primer autor del estudio.

Estudiar estrellas lejanas no es fácil

Observar estrellas tan lejanas no es tarea sencilla: son débiles, están muy distantes y, en muchos casos, apenas se puede obtener información sobre su comportamiento. Para superar esta dificultad, los investigadores utilizaron un instrumento llamado FLAMES, un espectrógrafo que permite estudiar hasta 132 estrellas a la vez.

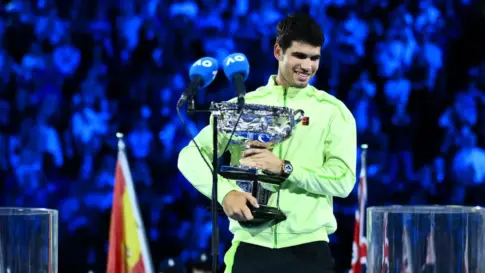

Durante tres meses, monitorizaron los cambios en la velocidad de 139 estrellas gigantes, conocidas como estrellas tipo O. Estas estrellas, entre 15 y 60 veces más masivas que el Sol, son muy calientes, luminosas y acaban su vida explotando como supernovas, generando agujeros negros.

Los datos revelaron que más del 70 % de estas estrellas presentan indicios de tener una compañera cercana, lo que demuestra que el comportamiento binario no es exclusivo de estrellas en galaxias ricas en metales, como la nuestra.

¿Dos agujeros negros bailando juntos?

El descubrimiento tiene implicaciones muy interesantes. Si en el universo primitivo las estrellas también vivían en pareja, es posible que algunas de esas parejas hayan evolucionado hasta formar dos agujeros negros orbitándose mutuamente, un fenómeno que hoy en día los astrónomos detectan a través de ondas gravitacionales.

«Es una idea apasionante», afirma Michael Abdul-Masih, investigador del proyecto, que pronto se unirá al Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna.

Y esto es solo el principio

El equipo planea continuar las observaciones para estudiar en detalle las órbitas de estas parejas estelares y conocer mejor la naturaleza de sus componentes.

«Gracias a nuestras mediciones, los cosmólogos y astrofísicos que estudian el Universo joven y pobre en metales podrán confiar más en nuestros conocimientos sobre las estrellas binarias masivas» concluye Sara R. Berlanas, investigadora postdoctoral en la Universidad de La Laguna y una de las participantes en el estudio.

El proyecto forma parte de la colaboración internacional BLOeM, y en él también participan destacados investigadores del IAC como Danny Lennon, Artemia Herrero y Sergio Simón-Díaz, líder del proyecto IACOB.